書き出し小説からの読切短編小説「回遊魚」

Short Novel, “A migratory fish”

ひとしきりの雨、クローン人間と深いキスをした。宿は、生徒会室だ。

もうすぐ夕暮れだ。僕がねんごろになっているのは、同級生の女子高生のクローン人間である。彼女とひとつ部屋に二人きりになるのははじめてだった。だが自然とそういう事になった。

雨がやんで、キスの雨もやんで、クローン人間、いや、彼女は、おとなしく椅子に座って、雨が降るのを眺めていた。僕はそんな彼女を見ていた。学校の当直として、僕と彼女はこの生徒会室に居る。僕らは未だ学生なのだけれども、この学校には生徒が当直をするというルールがある。男女ペアという不文律があり、何があっても自己責任である。「ここでの夜の事」を一切問われる事はないのだ…。

それはともかくも、夜が始まり出す前に、雨はやんだ。彼女は何か言いたげにしているが、思春期ゆえの寡黙さで、押し黙っていた。僕は僕で、少しだけ、ませているだけで、やはり高校生らしい瑞々しさに、溢れているようで鬱屈ともしていた。普段はアニメばかり見ている僕の第一歩でもあった。

「木下君…。お夕飯は」

出前を取る心算だ、と応えると、彼女は、

「そう…」

と、そして黙った。心地よい沈黙というべきだった。秋の風に、雨だまりが静かに乾いていって、そして少しずつ夕闇があたりを侵食していく。それにつれて、僕と彼女の心の間にも、闇が侵食していくようだった。それが、わだかまりであるのか、親密さであるのかはわからない、闇。

「私…」

彼女は、何か言いかけた。僕が、彼女に触れようと近付くと、

「もう、キスはダメ…」

とかぶりを振って、彼女は、携帯電話を素早く操作し、出前の電話をかけた。

「もしもし。はい、そうです。塩ラーメン、二人前」

電話を切ると、彼女は、窓際に置いてある煙草を手に取り、火を付けた。それは僕の煙草だった。それは、確かに、僕の煙草であった。自室でアニメを見ながらの、ささやかな反抗の狼煙である、大叔父の中国土産の「驕子」だった。僕は、そこまで彼女の事が好きではないような気になってきた。驕子の煙は、窓の外に静かに流れた。

「クローンって」

彼女は、そこまでいって、煙草の火を消し、

「人好きするのよ…。不思議なものね」

そして笑った。また好きになってしまうような笑顔だった。彼女のいうように、クローン人間というものは、男好き・女好きが多い事が統計によってわかっていた。もはやこの社会で、どうしてクローン人間が開発され、運用されているかは、誰にもわからない。誰が日本語を考えたか、と同類の問いであった。僕らの世界で、クローンの歴史は深く、長すぎた。そして当たり前のようにクローンは、居た。

僕は、塩ラーメンは来ないよ、と彼女にいった。醤油ラーメンだったら来る可能性はあるが、塩はないだろう…。いっそ塩ラーメンなんて来なければいいのに、と思った。しかし彼女も、そうね、もう、ラーメン屋さんはないんですものね、最近は、ラーメンなんて類人猿の食餌ですものね、人間やクローンには牛丼がお似合い。と悲しそうにため息をついた。

「すいません、ラーメンお届けしました」

生徒会室のドアは軽やかに開かれ、かくして塩ラーメンは来た。曖昧な予想は、ラーメンの香りで吹っ飛んだ。僕と彼女は、勢いよく塩ラーメンを啜った。これまでの、少し気まずい蓄積された空気を精算するかのように。汁まで飲み干した。彼女もだ。

そのまま彼女は、空のラーメンの丼を窓の外から、投げ捨てた。止める間もなく、プラスチック製の丼は、夜が始まりつつある、学校のコンクリートに落ちて大きく弾み、そして空中で何度も回転しながら、そのまま茂みの中に消えた。

僕は、丼を取りにいかなければならなかった。丼は割れているかもしれなかったし、これは悪い事だ。それを彼女に断って、生徒会室のドアを開けようとすると、

「待って」

と呼び止められ、

「丼よりも、もっといい事あるでしょ。目を瞑って」

彼女が情熱的にキスをしてくるのを感じた。何故、このタイミングなのかは、わからなかった。キスをしながら、彼女はラジオのスイッチを入れた。午後6時の、NHKニュースが始まった。どんどん外は暗くなる。このまま、丼の行方はわからなくなるし、僕は、彼女の行動に辟易していたので、気持ちは冷めるばかりだった。ドキドキしなくなった。

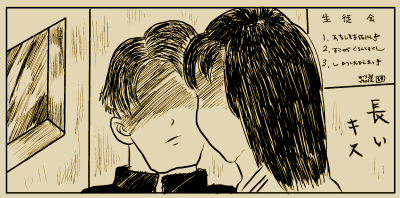

長いキス、長いキス、彼女のキスは、次第しだいに雑になっていった。愛ゆえの乱雑さというよりも、ラーメンを食べ飽きた時のような唇の動きになっていった。何時の間にか、NHKではなくて、中国短波放送に選局は変わっていた。早口の紹介の後、真摯な愛を歌っているであろうチャイナ・ポップが流れ出した。田舎の歌い手のようなトーンの北京語の歌声と、彼女のお喋りのようなキスのミックス。たまらずに、僕が目を開けると!

そこは、相撲部屋だった。生徒会室の「せ」の字もなく、若手力士の「背」があった。若手力士ばかりだった。若手力士はこちらに気付いた。ひどく汗をかいていた。汗と力士の息遣い。相撲部屋特有の緊張感。

「夢で、夢でごわす。ごっつあんです」

夢は、力士部屋の方だった。そのまま力士部屋は真っ白になった。どんどん真っ白になって、何か大きな塊が、ゆっくりと近付いてくる。嗚呼、真っ白な塊だ。非常に見えづらいが、輪郭線は、緑色だ。グリーンアスパラの色だ。白は、ホワイトアスパラの色だ。

キスをしながら、白昼夢を見て、僕の唇は、虚空を吸っていた。雨上がりの生徒会室の、クローン人間の、彼女は僕の目の前に居なかった。

丼は二つ、生徒会室の机の上に、重ねられていた。ちゃんと二つあった。記憶と場面が飛んでいる。部屋の一隅の、二段ベッドの下段には、おばちゃんが携帯電話を触りながら、ごろごろしていた。このおばちゃんは、当たり前のように、寝転んでいた。そして、こちらをぐいっと見て、

「ざっぎの話の続きだけだがさ、木下君。確定申告で、どうやるんだべさ。あきし、来年がら、ぢなきゃよけないんだべさなあ。どうでかに、教えてくりゃるでゃんせ?」

今ですか、と問うと、あとでいいから、あとでいいから、あどがい~んだべずさり、といった。

これが、クローン人間のトリップというやつか。彼女は、確かに、最初は、女子高生のクローン人間だった。しかしクローン人間固有の、トリップという現象があり、性別とDNAを保持したまま、パーソナリティや年齢が変わる事がある、と学校で習った。別人であった。今あったのは、そういう出来事だった。

それなら、いっそ、押し倒していればよかった、と僕は後悔した。そんな余韻に浸る間もなく、おばちゃんは、クローン弁当買うぞんせいら、ラォミェンだけでぇあ足りにんにん、ニーン!?と足早にドアを開けた。僕の財布を勝手に持って行った。廊下から、おばちゃんの、訛りの全くない「通りゃんせ」の歌声が聞こえ、遠ざかっていった。意気は高い。訛りなしで童謡が歌えるなら、普段から標準語で話せよ、と思った。僕は煙草に火を付けて、TBSラジオを聴く事にした。TBSのディスク・ジョッキーはこんな僕の夜に優しかった。

これから、秋の夜長が始まる。学校で習った事によれば、おばちゃんは、むこう一週間は必ずそのままだ。最低限一週間、女子高生やその他パーソナリティにトリップする事はない。何もかも忘れ、もう眠りたかった。僕は、そのまま虚無の気持ちで、二段ベッドの上段への階段をのぼった。クローン弁当は700キロカロリー超で食物繊維豊富、非常に栄養価が高い、という事を反芻しながら…。

(完)

この記事について

このページは、2015年11月22日の午前8時18分に最初に書かれました。

その後も、内容を更新したり、削除したりする場合があります。

古い記事は、内容が古くなっているか、間違っている場合があります。

その場合でも、訂正や修正をしない事もあります。

また、記事は、用語の厳密性に欠き、表記揺れも含みます。

厳密な調査に基づいた記事ではありません。これは筆者の主観です。

怪文章のようなものもありますので、回覧にはご注意下さい。

自分でも、「馬鹿が馬鹿言ってる」と思うような記事もございます。